五官を鍛える

日御碕灯台へ行きました

少し前になりますが、日御碕灯台に行きました。

出雲日御碕灯台(いずもひのみさきとうだい)は、島根県出雲市にある日御碕の突端に立つ灯台。国の重要文化財に指定されている。

日御碕灯台に行くことになったのは、私は急な出来事でした。

YouTubeチャンネル 整体人の昼下がりの収録日に「日御碕灯台に行きましょう」ということで、出向いてまいりました。

日御碕灯台への道中の動画がこちらです

実は日御碕灯台に行くのは初めてでした。

何処と勘違いしていたのでしょう?「行ったことがあります」と言っていたのに、到着してびっくり!「どこだここは?」でした(笑)

自然を感じます。

五官すべてを刺激してきます。

日御碕灯台を下から撮りました。

感覚を刺激される

目の前には見渡す限りの水平線。

風もまずますあって、羽織袴の私たちはもう少しで飛ばされるのではないかと思うほどでした。

眼下には打ち付ける波しぶきが見え、同時にゴウゴウと音を立てます。

潮の香とともにおなかがすいてくる。

これだけたくさんの感覚が一度にやってくると、とてもじゃないけど処理しきれない。

潮の香りを感じている時には不思議と波の音は消えている。

いや、感じてはいるのだけれど、感じていないのだ。

波の音に注意すると波が岩場に打ち付ける音が聴こえてきます。

しかし、潮の香りは探さないとわからない。

ここにはありとあらゆる感覚が転がっている。

その中から、ゴウゴウという音だったり、心地よい風に吹かれてみたり、果てしない大海原を眺めてみてもよいのだ。

ある意味でとても贅沢な瞬間だった。

どの感覚にフォーカスするかで、同じ場所なのに味わいが変わる。

これまでの経験として、子どもの頃から魚釣りや海水浴、山や海に行ったことはありました。旅行にも行きました。

でもこれほど五官を意識したことはありませんでした。

整体という職業柄、五官感覚に興味を持ち、研究しているからかもしれませんが、五官を意識することで、これまで以上のことを感じ取ることができるのは、私は人生が豊かになるように思います。

小さいころ母親が、眠い目をこすりながら握ってくれたおにぎりが、どうしてあれほど美味しかったのか、その答えがあるような氣がするのです。

五官を統合する

五官というものは別々にあるようにも思いますが、本来は同時期に受け取ることもできる。ですが、ある感覚をピックアップして感じようとすると、それだけに注意してしまい、同時に存在しうる別の感覚を味わうことが難しくなる。

似ている、近い感覚もあるのだろうが、遠くかけ離れているような感覚同士も、案外そばにいるのかもしれない。

そうやって五官感覚を統合する。

感覚が死んでいかないようにトレーニングする必要がある。

私たち現代人は視覚というものに特化し、ほかの感覚を比較的麻痺させているようにも思える。視覚というものは大事な感覚ではあるが、視覚のそばにある感覚を無視していいはずもない。

絵など芸術という分野に属するものを味わうためにも必要だと思います。芸術が芸術たる所以。画家でも一流とそうでないものとの違い。一流と言われる料理とその違い。フランス料理ならフランス料理、中華料理なら中華料理。同じ料理でも違いはあります。

その違いを感じ取ることができるのでしょうか。

食べられたら何でもいい。そういった一面はあるかもしれませんが、食べることを通じた五官の統合もあっていい。

得意な、突出した感覚もあるでしょう。

視覚からが得意なように。

でもその裏にはほかの五官感覚が潜んでいます。

それはまるで一流の演劇や大ヒット映画の裏には舞台やスクリーンに映らない、裏方さんの存在があるかのようです。

日御碕灯台で海風に打たれながら、波音を聴き、風の音を聴いて、海の向こうを眺めているのは、そういった感覚によく似たものを感じました。

小さい範囲で統合してもおもしろくはない。せっかくなら伸びていない感覚を伸ばしながら、五官感覚を集約していきたいと思います。

5巻は山場

五官というと5巻。

コミックスでも連載漫画でもそうですが、ある最初のストーリーが始まります。読者は引き込まれていき、主人公やその周りのキャラクターにのめり込んでいきます。主人公を待ち受ける困難。主人公や周りのキャラクターたちは力を合わせながら成長し、最初のストーリーを解決に導きます。

それがだいたい3巻から5巻。5巻までくるとある種のマンネリも生まれます。それを感じさせないストーリー展開や魅力的なキャラクターがいるのを名作と呼びますが、だいたいこの5巻あたりが、名作と駄作の境目のような気がします。

子どもの頃、週刊少年ジャンプで新連載漫画が始まりました。夢中になって読んでいましたが、ある時を境に急激におもしろくなくなってしまう。うーん?と思っている内に連載自体が終了していまう。そのような作品はいくつかありました。

やはり5巻、五官は山場でもあるのです。

五官は師匠

リハビリをしていた頃です。

私は筋トレばかりやるリハビリが好きではなかったのですね、ここだけの話。

人間が筋肉だけで動いているはずがないだろう、というのが言い分であり、ただ筋肉を鍛えたから患者さんが元気になるという考え方とは、真っ向から対立していました。

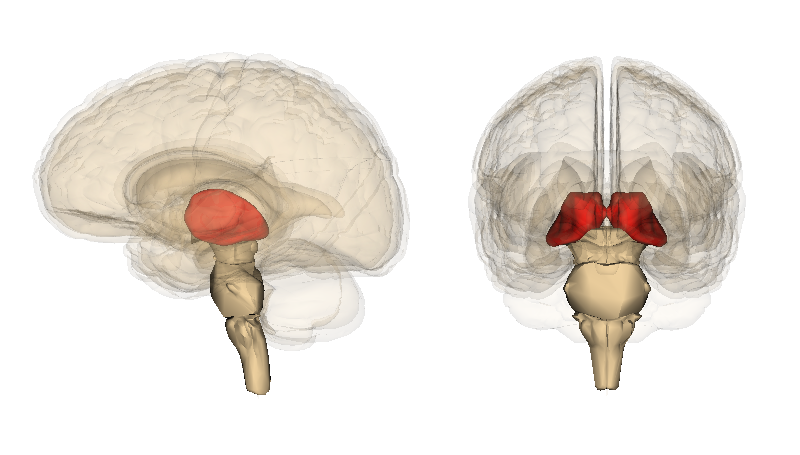

といいますのも、脳の中に視床というところがあります。

視床(ししょう、英: thalamus)は、脳の構造のうち、間脳の一部を占める部位。また、広義の脳幹の最吻側部に当たる。 嗅覚を除き、視覚、聴覚、体性感覚などの感覚入力を大脳新皮質へ中継する重要な役割を担う。

脳の視床の病変がある人の多くは感覚がマヒしている方がほとんどです。

感覚がマヒしているのですから、ご自分の手や足がどこにあるのかわかりません。ですので、不用意に動こうとしますと、ご自分の手や足が邪魔をするときだってあります。そして、そのことに気が付かないのです。

患者さんのそのような姿を観て、「感覚というものはいろいろなことを教えてくれているのだな」と思いました。

感覚がマヒしていると筋力もつきにくいですし、動くときにわからない手や足がどのようにして筋力を発揮して立ったり座ったりができるのでしょう。いちいち視覚情報を頼って足元を見ながら、一歩一歩筋力を発揮して歩いたり走ったりしていると思うのでしょうか。

そのようなはずはないと思っていました。ですから「筋肉を鍛えておけばいい」というのには懐疑的でした。

私たちは目でいちいち見なくても手や足がどこにあるかはわかります。頭の中で「足は今こういう(胡坐)形をしてテーブルの下にあるよな」って思い返さなくても確認できます。

感覚は私たちを認識することに関して働きます。

もっと言いますと、感覚は何かと私たちを分けるときにはたらきます。

目で見ることで、前方から危険な、クルマとかそういったものが来ないか察知することができます。

前を向いて立っていても、後ろから誰かが近寄ってきている足音を聞くことができます。

口に入れたものが毒なのかどうなのかもわかります。

その際にはにおいも使います。冷蔵庫から出して、においを嗅いで「うーん、まだいける」と判断します。

感覚はいろいろなことを教えてくれます。それを司るのが視床という部分。視床は師匠というのはダジャレですが、そうとも言い切れない部分もあります。

感覚はいろいろなことを教えてくれます。五官はあるときまでは、分離方向にはたらきます。前述したように「私と何か」と分けるためにはたらきます。しかし五官を鍛えていくことで、分けるから統合へと変化します。

五官の統合というとわかりにくいかもしれませんが、たとえば「甘い音色」とか「あたたかい景色」とかです。このような表現を見聞きしたことがあるかと思います。

甘いという味覚と音色という聴覚が統合した表現です。色ですから色彩感覚も含まれているように思います。

このように五官はいろいろなことを教えてくれます。

五官に振り回されるのは考えものですが、五官を鍛え、統合していくことは大切なことだなと思いました。

コメント